Por Juan Sergio Redondo Pacheco

El devenir intelectual y político de España marca una constante que conviene recordar en el debate público contemporáneo: la tradición nacional nunca se reconoció en el liberalismo político ni en el economicismo individualista que lo acompaña. Desde el siglo XIX, numerosos pensadores españoles advirtieron que aquel cuerpo doctrinal no brotó de nuestras raíces históricas, sociales ni religiosas, sino que fue introducido como un injerto exógeno, funcional a intereses ajenos a la nación y, en no pocas ocasiones, hostiles a su soberanía.

Autores como Donoso Cortés diagnosticaron tempranamente la ruptura que el liberalismo suponía con la cosmovisión política cristiana heredada de la tradición europea y, singularmente, española. Para Donoso, el liberalismo no era una mera técnica de gobierno, sino una antropología política que disolvía la comunidad histórica en individuos abstractos, desarmando moralmente a la nación frente a poderes económicos y culturales externos.

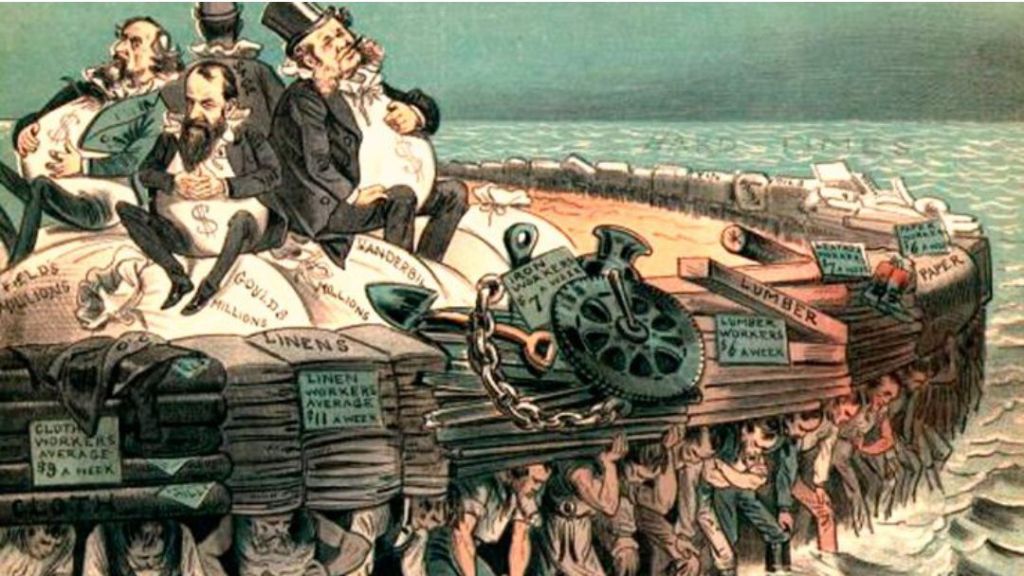

Esa línea crítica se prolonga con especial vigor en el pensamiento tradicionalista de Vázquez de Mella, quien denunció el liberalismo como una ideología al servicio de oligarquías financieras desligadas del cuerpo social. Frente al parlamentarismo liberal —al que consideraba fácilmente corruptible e instrumentalizable—, Mella defendió un modelo orgánico de representación, enraizado en los cuerpos intermedios, las realidades productivas y las tradiciones políticas propias de España. Lejos de cualquier deformación reaccionaria, su propuesta apuntaba a una profunda justicia social, incompatible con la lógica del mercado desregulado.

En esa misma estela se sitúa Víctor Pradera, quien articuló con rigor un proyecto de Estado corporativo que integraba soberanía política, orden social y economía al servicio del bien común. Pradera comprendió que el liberalismo económico no es neutral: crea estructuras de dependencia, debilita la producción nacional y somete a las comunidades políticas a centros de poder transnacionales, hoy perfectamente reconocibles en el globalismo financiero y cultural.

No es casual que diversos estudios históricos hayan señalado el papel de determinadas redes ideológicas y societarias —entre ellas, las logias masónicas de inspiración anglosajona— como vehículos de difusión del liberalismo en España. Su función no fue la modernización armónica del país, sino la subordinación de su clase política a intereses geoestratégicos externos, especialmente ligados al mundo británico primero y a la angloesfera después. El resultado fue una élite política progresivamente desconectada de la nación real, más atenta a consensos internacionales que a las necesidades del pueblo español.

Hoy, bajo nuevas etiquetas, ese mismo proceso se reproduce. El globalismo y el wokismo internacional actúan como instrumentos de homogeneización cultural y política, erosionando soberanías nacionales en nombre de un supuesto progreso universal. Frente a ello, se desacredita como “populismo”, “extrema” o “ultraderecha” cualquier defensa de la identidad nacional y de la soberanía política, económica y productiva. Sin embargo, esa descalificación oculta una verdad histórica: la defensa de la patria y del bien común ha sido una constante del pensamiento político español, profundamente solidaria y orientada a la justicia social.

El contraste es nítido. De un lado, un modelo liberal que absolutiza el rendimiento económico, beneficia a una élite globalizada y reduce la nación a un espacio de extracción de recursos y mano de obra. De otro, una tradición política española que concibe la economía como medio y no como fin, que integra comunidad, producción y justicia social, y que afirma la soberanía nacional frente a cualquier injerencia extranjera.

Reivindicar hoy esa tradición no es un gesto nostálgico, sino un acto de responsabilidad histórica. Significa recuperar una idea de España libre, soberana y socialmente justa; una nación que no se disuelve en los dictados de poderes globalizadores ni se somete a un falso patriotismo liberal que, tras la bandera, sirve a intereses ajenos. Significa, en definitiva, volver a pensar la política desde España y para España, poniendo de nuevo el bien común del pueblo español en el centro de la acción pública.